Médée Matériaux

(2001, 2017)

de Heiner Müller (1929-1995)

Dans le silence, le texte de Médée-Matériau, pièce de Heiner Müller traduite par Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger, s’imprime, paragraphe par paragraphe, sur un écran. Peu avant la fin de notre lecture de ce texte, relativement court (sept pages), l’actrice Valérie Dréville, d’un pas ferme, entre en scène et vient prendre place sur un siège disposé au centre d’un praticable, devant l’écran. Elle s’assoit dos vertical, jambes écartées, elle regarde droit devant. Mais ce n’est pas nous qu’elle regarde. Elle semble être comme au-delà du regard. Non par ailleurs, mais au-dedans d’elle-même, au-delà d’elle-même.

« Déchirer l’humanité en deux »

L’histoire, nous la connaissons, nous venons de la lire. L’histoire de Médée. Qui par amour pour Jason a quitté sa patrie la Colchide, trahit les siens, « dépecé » son frère pour que Jason échappe au père de Médée ainsi « dépouillé » de ses deux enfants. Et ce sont deux enfants, petits encore, que Médée a donné à Jason ou plutôt que Jason lui a donnés : « Ils sont à toi. Qu’est-ce qui pourrait m’appartenir à moi ton esclave », lui dit-elle. « Pour toi j’ai tué et enfanté / Moi ta chienne ta putain moi », lui dit-elle encore à l’heure où Jason va en épouser une autre. Elle, la « barbare », a offert à la jeune épouse sa robe de mariée, c’est là son « cadeau de noces » empoisonné de feu et maintenant ce sont ses enfants auxquels elle fait le « présent » de la mort. On sait cela. On l’a lu à l’instant. On a remarqué aussi que Médée parlait de spectacle, de comédiens, de comédie. On a lu presque à la fin ces mots énigmatiques, Médée disant « Je veux déchirer l’humanité en deux / Et demeurer dans le vide au milieu Moi / Ni femme ni homme ». (Faut-il pour autant l'affubler d’un sexe d’homme accolé à son sexe de femme ? L’accessoire m’a paru inutile, redondant.) Et puis à la fin le silence. « Et plus rien ». Jason qui revient, dit son nom et elle, Médée : « Nourrice. Connais-tu cet homme ? » L’actrice marque un temps entre « connais-tu » et « cet homme », un temps qui est un abîme, un gouffre sans retour, Médée est là d’où l’on ne revient pas.

Ces derniers mots de Médée-Matériau m’avaient longtemps poursuivi dans les rues de Paris lorsque, plusieurs heures durant, j’avais marché dans la ville après avoir assisté à une présentation exceptionnelle de ce spectacle sur la scène du théâtre du Conservatoire. C’était en 2001 dans le cadre d’une des traversées de l’Académie expérimentale des théâtres de Michelle Kokosowski. Je revenais de plusieurs années passées à Moscou. Dans un sous-sol de la rue Povarskaïa, Anatoli Vassiliev avait installé son école d’art dramatique (ou, si l’on préfère, son théâtre-laboratoire). J’y avais croisé Valérie Dréville. Après plusieurs courts séjours, ayant obtenu une bourse de la Villa Médicis hors les murs, elle était revenue à Moscou travailler un an durant avec le « maître » russe dont elle avait fait la connaissance, deux ans après la mort de son premier « maître » (c’est le mot qu’elle emploie), Antoine Vitez, alors que ce dernier dirigeait la Comédie-Française. Là, sur la scène du Français, Anatoli Vassiliev l’avait distribuée dans Le Bal masqué de Lermontov, spectacle controversé devenu légendaire.

Renouer avec Médée

Artiste associée au Théâtre national de Strasbourg, lorsque Stanislas Nordey lui a demandé ce qu’elle souhaitait faire, elle a « tout de suite » dit Médée-Matériau. « Le spectacle, explique-t-elle dans le programme, a été la cristallisation de tout ce que j’ai traversé pendant ces années. » En 1997 au Festival d’Avignon, elle faisait partie de la distribution (seule française entourée de Russes) d’Amphitryon présenté par le Théâtre-école d’art dramatique de Moscou de Vassiliev. Elle et lui étaient encore en recherche de ce qui allait jaillir et s’accomplir quelques années plus tard dans Médée-Matériau.

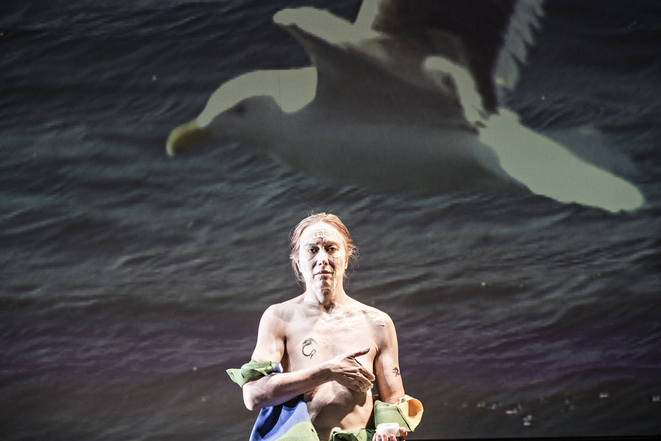

Alors, reprise ? Nullement. Et pas seulement parce que Vassiliev ajoute devant le petit écran qui cadre l’actrice un vaste écran qui donne une autre dimension, plus ample, à ce spectacle et Vassiliev raconte que c’est à Delphes, pendant les dernières représentations de Médée-Matériauen 2006 qu’il a compris que ce spectacle avait besoin de cette ouverture qui occupe tout le cadre de scène de la grande salle du TNS. Entre-temps, la mer méditerranée a changé de visage. Le corps de l’actrice aussi. L’époque est devenue plus dure et la langue de la Médée de Dréville elle aussi s’est enfoncée dans sa violente rudesse, creusant plus au fond d’elle-même, de son souffle, du tréfonds dont elle vient, non pas dite mais expulsée. Avec une puissance telle qu’il arrive que la phrase se perde.

La mer et le souffle

Tout le travail verbal de Vassiliev vise à ce que l’intonation orale soit première. La compréhension ne passe plus hiérarchiquement par le sens des mots mais par l’énergie de leur son. De cela, Valérie Dréville est la prêtresse humble, extrême et impériale. Cuisses ouvertes, habillée puis dénudée, c’est-à-dire dénuée de toute parure et parade, ensauvagée, elle lâche ses mots comme des hordes de chiens enragés à force d’être affamés et rejetés par volées de pierres. Chaque saillie verbale ou presque est scandée par son bras droit qui parachève leur cinglant accomplissement en enfonçant les mots dans le monde d’en bas, quand la main ne claque pas les pages qu’elle laisse choir une à une comme des feuilles mortes. Médée-Dréville nous entraîne au-delà, dans une expérience de spectateurs sans pareille – certains, ne supportant pas, sortent. Les autres vont jusqu’à cette fin qui n’en est pas une. Beaucoup peinent à se lever, à sortir, ébranlés par une émotion, une fascination inqualifiables.

Ce primat du souffle qui extirpe la langue rapproche Anatoli Vassiliev de certaines recherches tardives de Jerzy Grotowski après son départ de Pologne et les associent tous les deux dans un intérêt commun pour certaines pratiques orientales dont Natacha Issaeva (proche collaboratrice et traductrice de Vassiliev depuis longtemps) cite quelques exemples dans un texte du programme. Ce n’est pas seulement une technique. Mais un chemin qui remonte la langue jusqu’à sa mer intérieure, « cet océan primaire de la parole poétique », écrit Issaeva.

La mer est là sur les deux écrans, mer de l’exil, de la trahison, mers des dieux aussi bien, mer première, tache noire, effluves de musiques fortissimo tutoyant les astres... Alors, avec une force décuplée par rapport à la première version, au risque de se perdre, Médée n’est plus celle que la folie meurtrière attend au bout de la douleur mais celle qui accomplit un rite, qui s’élève. Celle qui ne tue pas les enfants mais les sacrifie comme l’a dit Vassiliev à Valérie Dréville. Une phrase suffit et tout est renversé, éclairé, accompli.

Jean-Pierre Thibaudat - Mediapart - 9 mai 2017 - Blog Balagan